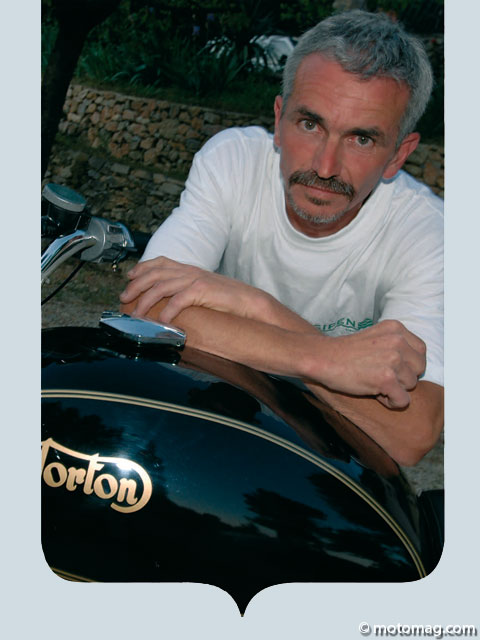

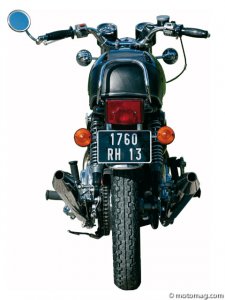

La mise en route de machines aussi célèbres suscite toujours un peu d’émotion. Commençons par la Norton… Contrôle de la position de point mort (pas de témoin ni de coupe-circuit de sécurité), contact sous la cuisse gauche, devant le cache latéral, ouverture des deux robinets, appel de l’essence au carbu jusqu’à faire déborder la cuve de l’unique Amal concentric (d’origine, les Commando étaient équipées de deux carburateurs), il ne reste plus qu’à kicker vigoureusement et… brôôôoum ! Le bicylindre de 828 cm3 donne de la voix. Et quelle voix : puissant et grave, le son qui sort des échappements à contre-cônes est une promesse de plaisir. Contre toute attente, le bicylindre est exempt de bruits mécaniques. Une levée du sélecteur pour enclencher le premier rapport à commande à droite et c’est parti.

Pas besoin de faire cirer l’embrayage au maniement très doux. Les trois rapports suivants s’enchaînent vers le bas à 3 000 tr/min, le moteur « longue course » semble gorgé de couple, les vibrations sont bien filtrées par le système Isolastic qui isole l’ensemble moteur-châssis de tout le haut du cadre. Seules les mains les ressentent au bout du guidon. Dès les premiers mètres, la Commando se montre très maniable, mais la position de conduite est assez étrange : la selle est haute et large, le long réservoir de ce modèle Interstate oblige à se pencher légèrement pour appréhender le guidon peu cintré et les repose-pieds mériteraient d’être placés plus en arrière. On a un peu l’impression d’être perché sur la moto. Les pneus étroits n’opposent aucune résistance à la prise d’angle et le comportement incroyablement docile de la mécanique s’avère surprenant pour une machine que l’on se plaît à imaginer aussi obsolète qu’elle en a l’air.

Il y a bien un peu d’inertie, tant côté moteur que côté partie-cycle, mais dans cette phase de découverte, ce n’est pas vraiment gênant. De toute façon, la plus grande vigilance est de mise, non seulement pour s’accoutumer aux commandes « inversées » (pédale de frein à gauche et sélecteur à droite), mais surtout en raison de l’indigence du freinage, aussi bien pour le simple disque Av que pour le tambour Ar. Ça ralentit… un peu, mais ça ne freine pas. Nous voilà prévenus !

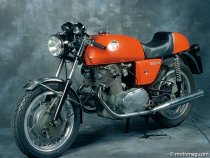

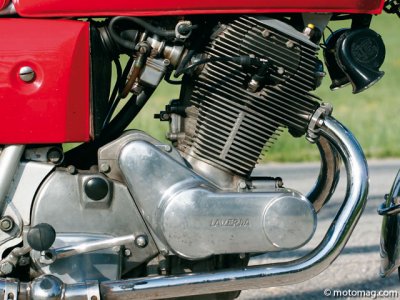

La prise en main de la Laverda est tout à fait différente : contact au tableau de bord, ouverture des deux robinets d’essence, un peu de starter sur le levier placé sur la cocotte gauche du guidon, il ne reste plus qu’à presser sur le bouton de démarrage : brabadabraaa… Quel barouf ! Non seulement les échappements n’ont de silencieux que le nom, mais en plus, le moteur tout en alu résonne du claquement de la chaîne de distribution, de celle de la transmission primaire et de la troisième qui entraîne le démarreur. Le cliquetis des basculeurs actionnés par l’arbre à came en tête s’ajoute à cette cacophonie mécanique.

En selle ! La Laverda a beau être posée sur ses deux roues, on a encore l’impression qu’elle est restée perchée sur sa béquille centrale tellement c’est raide. Ouch, l’embrayage n’est pas non plus un truc de mauviette et la commande de boîte nécessite de réfléchir à ce que l’on fait. En effet, le sélecteur est au pied droit, mais cette fois, la première est en bas, les quatre autres en haut et les faux points morts sont garantis à chaque étage. La poignée de gaz n’est pas un modèle de douceur, mais ce n’est pas étonnant puisqu’elle commande deux carburateurs Dell’Orto PHF réputés pour avoir des ressorts de boisseau costauds. Contrairement à la Norton, la Laverda est conforme à ce qu’elle donne l’impression d’être : une promesse de sensations mécaniques qu’il faut aller chercher à « la poigne » en oubliant toute notion de confort. Long réservoir aux contours anguleux, cintre plat très en avant, repose-pieds haut perchés, suspensions raides, commandes fermes, inertie de la partie-cycle… Mais par rapport à sa rivale britannique, son bicylindre « super-carré » ne demande qu’à s’envoler dans les tours, au prix de vibrations impressionnantes.

Quant aux freins, s’ils nécessitent là encore des efforts musculaires, ils assurent leur mission, même en conduite musclée. Il faut dire que les trois disques en fonte pincés par les étriers Brembo à doubles pistons opposés sont ce qui se faisait de mieux à l’époque. Et n’incriminons pas trop la dureté du levier : les durites et le maître-cylindre ne sont quand même plus de première jeunesse. Dès que l’on s’est habitué aux commandes aux pieds inversées, la SF dévoile les aptitudes qui ont contribué à forger sa légende : c’est un rail et son moteur « envoie grave », disponible et alerte de 4 000 à 7 000 tr/min. La boîte est bien étagée, le bicylindre de 65 ch répond présent sans temps mort et la rigidité du châssis assure une tenue de cap inconnue sur les grosses japonaises de la même époque. Mais le poids et l’inertie de la partie-cycle sont bien là, nécessitant une conduite « en force ».

Handicapée par son manque de freins et malgré une tenue de route excellente, la Commando ne peut pas tenir la cadence, car son twin de 60 ch perd de sa superbe en « régulant » au-delà de 4 500 tr/min : en dépit du montage souple, on sent que les vibrations pourraient mettre à mal ce bloc dont la conception remonte à 1948. Si « l’attaque » va bien à l’italienne, c’est en « enroulant » que s’apprécie l’anglaise. Cette dernière étant la plus lente, c’est elle qui ouvre le bal lors des premiers kilomètres, suivie par la Laverda qui piaffe d’impatience pour dévoiler son potentiel. Quant à la Ducati Monster S2R et à la Triumph Speed Triple, elles attendent leur heure.

Modernité oblige, leur prise en main est des plus faciles et l’on ne s’y attardera pas. Mais là encore, les différences sont flagrantes : la Speed Triple fait « grosse moto » et le pilote s’incruste littéralement dans la selle très creusée, les genoux casés dans les évidements du réservoir. Le guidon cintré n’est pas placé trop bas, les jambes sont repliées vers l’arrière, on fait corps avec la machine pour un contrôle qu’on pressent optimal. Le gros « trois-pattes » à injection feule à la moindre sollicitation de la poignée de gaz et le double disque avant à montage radial est surpuissant. À ses commandes, tout semble facile. Maniabilité, douceur, et en même temps, la Speed est une athlète surpuissante, capable d’accélérations qui n’en font pas une machine à mettre en toutes les mains. À partir de 2 500 tr/min, elle vous allonge les bras… Au-dessus de 5 000, elle vous colle au fond du slip, avec une poussée exponentielle jusqu’à 8 000 tr/min dans le rugissement sifflant de son trois-cylindres. Waouuuh ! Et le châssis suit le mouvement, collé au sol par des suspensions d’autant plus efficaces qu’elles ne paraissent jamais trop fermes.

À l’image de sa vieille tante transalpine, la Ducati se distingue comparativement à la Triumph par une raideur typiquement italienne, toutes proportions gardées si l’on se réfère à la Laverda qui aurait sa place à Sèvres comme mètre étalon des motos « bouts de bois ». En deuxième position au palmarès de la cylindrée, la Monster 1000 S2R est pourtant celle qui donne le plus l’impression d’être sur une petite moto. Légère, fine et compacte, elle s’avère moins facile à appréhender que la Triumph, en raison d’un rayon de braquage important et d’une hauteur de selle rédhibitoire pour les moins d’1,70 m. Le guidon plat et large, avec ses poignées qui tombent vers le bas, impose de se pencher en avant. Les commandes sont fermes, pas autant que celles de la Laverda, mais beaucoup plus que sur les deux anglaises. Et malgré son alimentation par injection électronique, le twin à deux soupapes par cylindre et double allumage a gardé son petit coté rugueux si sympathique, totalement à l’opposé de la douceur du trois-cylindres de la Triumph. De nos quatre bécanes, c’est aussi la Ducat’ qui semble la plus sportive, tant par sa position de conduite que par la sécheresse de son comportement dynamique. Tirant un peu long, elle préfère prendre des tours pour vous envoyer d’un virage à l’autre, courbes qu’elle avale en toute sérénité, en donnant l’impression que ça irait encore mieux en se déhanchant, genou intérieur au raz du bitume. Son freinage, ferme et moins puissant que celui de la Speed Triple, s’avère parfait à doser. Si la Triumph se « conduit » à coup d’accélérations fulgurantes et de freinages tardifs, la Monster se « pilote » davantage, en dosant, en jouant sur son frein moteur et ses relances « dans les tours ». De toute façon, elle n’est pas taillée pour la balade sur un filet de gaz, chose qu’accepte très bien sa rivale d’outre-Manche.

C’est clair, ces quatre roadsters méritent amplement leur statut de motos mythiques. Pour nos deux anciennes, la cause est entendue depuis longtemps. Jadis rivales et concurrentes, elles sont aussi typées l’une que l’autre. Trente-cinq plus tard, les essayer permet de comprendre l’aura qu’elles dégageaient autrefois, non seulement par leurs qualités routières exceptionnelles à leur époque, mais aussi par l’histoire dont elles sont aujourd’hui dépositaires. Dans un contexte tout autant passionnel, la Ducati et la Triumph n’ont pas quitté les plus hautes marches du podium au championnat de la passion, malgré une concurrence plus acérée que jamais.

Reste la question du choix… Si vous vous sentez l’âme d’un gentleman driver et que vous privilégiez les longues balades sur le réseau secondaire, la Norton est pour vous, le plus difficile étant d’en trouver une dont l’état mécanique ne vienne transformer le rêve en cauchemar. Et quel moteur ! Il est rond, plein, coupleux, vivant… Un régal. Aujourd’hui encore, une Commando peut abattre 400 bornes en une demi-journée comme qui rigole. Son seul défaut pour un usage sans arrière-pensée dans la circulation actuelle, c’est les freins. Mais les spécialistes sont là pour proposer de l’adaptable plus efficace. Sachez aussi que durant trois jours de roulage intensif sur les petites routes de la Drôme, elle n’a pas failli, démarrant du premier coup, à froid comme à chaud, sans perdre son huile ni ses boulons… et tant pis pour la légende.

Pour certains d’entre nous, la Laverda représentait un fantasme enfin accessible. Pourtant, après des centaines de kilomètres, on était content de se la refiler, histoire d’aller se reposer sur une des trois autres bécanes. Malgré ses aptitudes routières et sa fiabilité avérée qui en font une machine plus facile à utiliser au quotidien qu’une vieille anglaise, sa raideur congénitale la rend fatigante à la longue. Ceux qui diront le contraire sont de vrais passionnés qui évoluent dans une sphère où le rationnel n’a plus cours. Elle vibre, elle est bruyante, elle est brutale… Elle paraît beaucoup moins civilisée que la Norton qui lui oppose une dignité et un flegme typiquement britanniques. Dans les manifestations consacrées aux motos anciennes, les Commando sont nombreuses dans les rallyes touristiques. Les Laverda, elles, écument les circuits de vitesse, quand la notion de confort ou de facilité de conduite cède le pas face aux performances.

Quant à nos deux roadsters actuels, ils n’ont que leur part de marché à partager.

La Speed a un comportement très « japonais », au bon sens du terme : douce, facile, c’est une moto de consommateur friand de sensations fortes. Accélérations époustouflantes, freinage d’outre-tombe, gueule de Manga, elle en donne pour son tarif affiché à près de 11 000 €. Mille euros moins chère, la Monster 1000 S2R, qui découle d’une lignée déjà plus ancienne, semble davantage réservée aux amateurs de motos classiques. Moins violente mais plus exclusive dans ses ébats, sa conduite exige plus de finesse, plus de pilotage pour en tirer le meilleur parti. Et elle paraît moins disposée à encaisser les mauvais traitements ou un entretien négligé…

Mais vous qui lisez ces lignes, vous n’êtes pas du genre à massacrer vos machines, n’est-ce pas ?

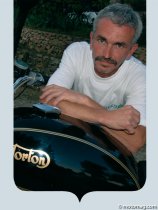

Avec la participation de Philippe Morand et d’Aldo Fusco.

Un grand merci à Denis Alberto et lionel Chauffaud pour le prêt respectif de la Norton et de la Laverda, ainsi qu’à Christian Houpeline et Jean-louis Olive.

![[VIDEO] Essai Ducati Scrambler 800 2023 [VIDEO] Essai Ducati Scrambler 800 2023](local/cache-gd2/f0/6eeb65c8c0b33fc89f2662b8f2157f.jpg?1685008839)

![[VIDEO] Essai Ducati Streetfighter V4 S 2023 [VIDEO] Essai Ducati Streetfighter V4 S 2023](local/cache-gd2/0a/5811b66f4637744a5ff8439cb19e81.jpg?1679932669)

![[VIDEO] Essai Ducati Diavel V4 2023 [VIDEO] Essai Ducati Diavel V4 2023](local/cache-gd2/e1/ad3a30d0163d89d4d8d275f31068f4.jpg?1676473952)

![[VIDEO] Essai Ducati DesertX 2022 [VIDEO] Essai Ducati DesertX 2022](local/cache-gd2/a1/785ac20f7bc0652fb9480f474d2f62.jpg?1653297304)

![[VIDEO] Essai Ducati Panigale V4 S 2022 [VIDEO] Essai Ducati Panigale V4 S 2022](local/cache-gd2/35/3cfc41188147105237b312976b1573.jpg?1641399667)

![[VIDEO] La Ducati Monster 2021 en essai [VIDEO] La Ducati Monster 2021 en essai](local/cache-gd2/87/2c83b5d4767d6a7199eb943fd5b1b1.jpg?1629482976)

![[VIDEO] La Ducati 950 Supersport S 2021 en essai [VIDEO] La Ducati 950 Supersport S 2021 en essai](local/cache-gd2/d0/9b7c20784b4ab863d84c4e33481792.jpg?1629482976)

![[VIDEO] Essai Ducati Multistrada V4S 2021 : valse sur 4 cylindres [VIDEO] Essai Ducati Multistrada V4S 2021 : valse sur 4 (...)](local/cache-gd2/bc/f3694fde625e7d776650d1dc82a9db.jpg?1629482976)

![[VIDEO] Essai Ducati Panigale V2 (2020) : le dernier des Mohicans [VIDEO] Essai Ducati Panigale V2 (2020) : le dernier (...)](local/cache-gd2/8a/b838ec5d8fbfec0ad4fb208dccbb5d.jpg?1629482976)